爱困总想睡觉什么原因

La parola clericalismo indica un agire in senso politico che mira alla salvaguardia e al raggiungimento degli interessi del clero e, conseguentemente, si concretizza nel tentativo di indebolire la laicità di uno Stato attraverso il diretto intervento nella sfera politica e amministrativa da parte di sostenitori anche non appartenenti al clero o, talvolta, non credenti.

Al clericalismo si contrappone politicamente il laicismo e ideologicamente l'anticlericalismo.

Il clericalismo nel mondo

[modifica | modifica wikitesto]Furono chiamati ?clericali? nella metà del XIX secolo, in Francia e in Belgio, quei cattolici impegnati in politica e organizzati in movimenti o partiti che si richiamavano esplicitamente alla loro confessione religiosa.

I "clericali" francesi, che erano stati tra i maggiori sostenitori dell'imperatore Napoleone III, influenzarono pesantemente la sua politica estera, in specie per i rapporti con il Regno d'Italia e per il problema di Roma capitale.

L'invasione della Repubblica Romana e la restaurazione di papa Pio IX (1849), il fallito tentativo di instaurare un impero cattolico in Messico (1862-67) e l'episodio di Mentana sempre a difesa di papa Pio IX (1867) sono gli esempi più rilevanti della subordinazione politica al clero durante il regime di Luigi Napoleone, che, a garanzia dell'inviolabilità della Roma papale, aveva stabilito nella città un presidio militare francese ritirato solo dopo la Convenzione di settembre nel 1864.

Gli stessi eccidi della "settimana di sangue" seguiti all'instaurazione della Comune parigina (1871) con l'uccisione dell'arcivescovo di Parigi Georges Darboy possono essere considerati come effetti del duro scontro in Francia tra clericali e anticlericali socialisti.

L'affaire Dreyfus (1894), la cui accusa era sostenuta anche dai clericalisti antisemiti organizzati nello squadrismo dell'Action fran?aise, era il segno che, alla fine dell'Ottocento, in Francia era forte la presenza di una Chiesa conservatrice contrapposta ad intellettuali laici, progressisti e in parte massoni.

Il termine si diffuse poi in Spagna e in Italia, meno in Germania e per nulla in Inghilterra, segno di una situazione tipica di aree cattoliche dove possono nascere contrasti tra clero e società civile.

Durante la guerra civile spagnola, i clericali di tutta Europa si schierarono apertamente con Francisco Franco, di cui appoggiarono il regime dittatoriale dopo la vittoria. Unica voce cattolica apertamente contraria fu quella di Jacques Maritain. Durante la seconda guerra mondiale, il clericalismo supportò i regimi di Jozef Tiso in Slovacchia e di Ante Paveli? in Croazia. Quest'ultimo si salvò dal processo dopo la guerra grazie alla fuga in Spagna agevolata dal Vaticano. Entrambi i regimi furono ferocemente antisemiti.

Il clericalismo in Italia

[modifica | modifica wikitesto]

Cavour fin dal 1850 si era messo in luce pronunziando un discorso in difesa delle leggi Siccardi, che abolivano il diritto d'asilo e il foro ecclesiastico ancora in vigore dall'età medievale nel Regno di Sardegna.

Formato nel 1852 il "grande ministero" con Urbano Rattazzi, si era proposto di modernizzare il Piemonte, laicizzando lo Stato, ma dovette scontrarsi nel 1855 con i clericali piemontesi, guidati dal vescovo di Casale e senatore Luigi Nazari di Calabiana, contrario alla soppressione degli ordini contemplativi al punto da causare una crisi politica che provocò le dimissioni del primo ministro.

Ritornato al governo, dovette affrontare un nuovo contrasto con i clericali, questa volta sostenuti dal re Vittorio Emanuele II, per l'introduzione del matrimonio civile in Piemonte, che sarà attuato diversi anni dopo.

Lo stesso Nazari di Calabiana, nominato arcivescovo di Milano, dopo l'unità d'Italia, nel 1864, si distinguerà per le sue polemiche contro gli intransigenti antiliberali.

Fin dal 1857 era comparso sul giornale torinese l'Armonia, diretto dal giornalista don Giacomo Margotti[1], l'esortazione diretta ai cattolici: ?Né eletti. né elettori?.[2]

Non meraviglia quindi che, sebbene lo Stato italiano dichiarasse di rinunciare ad ogni controllo giurisdizionalistico, tuttavia, i tentativi di regolare i rapporti con la Chiesa secondo la formula cavouriana di ?Libera Chiesa in libero Stato?,[3] effettuati dallo stesso Cavour tramite il suo collaboratore Diomede Pantaleoni, e in seguito dai primi governanti della Destra storica, fallissero per l'intransigenza del rappresentante papale.

Non ancora intransigenti, ma cattolici di stretta osservanza, tra il 1861 e il 1878 i credenti italiani si appartarono dalla vita nazionale e si espressero in giornali dal tono estremamente polemico.

La data di nascita in Italia del clericalismo coincide con l'emanazione del Sillabo (1864) di papa Pio IX (1846-1878), che, considerandosi in seguito "prigioniero dello Stato italiano"[4], condannava ogni aspetto del liberalismo e del modernismo, dando vita così al movimento degli ?intransigenti? cattolici che rifiutavano di riconoscere il nuovo Regno d'Italia.

La Chiesa, tuttavia, sente la difficoltà di non avere nel Parlamento del Regno d'Italia suoi rappresentanti ed emana una disposizione nel 1866 che consente l'elezione di deputati cattolici purché nel formulare il giuramento allo Stato essi aggiungano, alla presenza di almeno due testimoni, la formula: ?salvis legibus divinis et ecclesiasticis? ("salvo quanto dispongono le leggi divine e della Chiesa").[5] La Camera ritenne nullo il giuramento e da quel momento la voce dei deputati cattolici fu quasi assente dalle aule parlamentari.

Quest'istanza della Chiesa, che ricordava ai deputati cattolici l'obbligo per i fedeli di obbedire "alle leggi divine ed ecclesiastiche", fu osteggiata dalla politica italiana post-unitaria, rafforzandosi, così, il fronte anticlericale di gran parte dei politici italiani del tempo.

Il Non expedit

[modifica | modifica wikitesto]L'allontanamento definitivo dei cattolici dalla partecipazione diretta alla vita politica dello Stato italiano si ebbe quando il 30 gennaio 1870 la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari espresse il parere che non fosse conveniente (non expedit) per i cattolici italiani partecipare alle elezioni politiche.

Inoltre, il Concilio Vaticano Primo, iniziato nel dicembre del 1869, che si caratterizzava principalmente per la definizione del dogma dell'infallibilità del Papa quando parla ex cathedra in materia di fede e di morale (18 giugno 1870), rendeva ancora più accentuata la durezza delle posizioni del Clero nei confronti di chi cercasse con esso un compromesso.

Ben 55 vescovi "antinfallibilisti", prima della approvazione del dogma si allontanarono dal Concilio che, interrotto dalla presa di Roma, non fu più ripreso.

Il 13 maggio 1871 lo Stato italiano emana un originale atto di accordo internazionale unilaterale: la Legge delle Guarentigie (Legge delle Garanzie) voluta dal Parlamento per regolare i rapporti con la Santa Sede dopo la presa di Roma (20 settembre 1870). Respinta da papa Pio IX con l'enciclica Ubi Nos e mai accettata dalla Santa Sede, rimase tuttavia in vigore sino alla Conciliazione del 1929.

Su questa linea si costituì in seguito l'Opera dei congressi (1874) che può essere considerata come la nascita di un vero e proprio partito cattolico italiano. L'organizzazione rivendicava la rappresentanza del "paese reale" contro lo Stato liberale e si assumeva il compito di coordinare tutte le attività cattoliche di tipo sociale, cooperativistico, scolastico, giornalistico.

Dopo la morte di papa Pio IX nel 1878, e l'assunzione al trono papale di papa Leone XIII (1878-1903) che mostrava dall'inizio del suo pontificato attenzione ai problemi sociali, al mondo del lavoro e dei suoi conflitti (vedi Rerum Novarum), sembrava potersi sperare in un'attenuazione dello scontro tra Chiesa e Stato.

In un'enciclica del 1885 si raccomandava infatti ai cattolici europei di partecipare alla vita politica dei propri stati per non rimanere esclusi dalle decisioni dei loro governi, ma con la limitazione che questa adesione alla politica attiva ?in qualche luogo…non convenga affatto (nequaquam expediat) per ragioni grandissime e giustissime?. Ciò che era consentito per i paesi cattolici europei non lo era per l'Italia.

Nel 1886 una circolare del Sant'Uffizio recitava così: ?A togliere ogni equivoco, udito il parere degli Eminentissimi signori Cardinali inquisitori generali miei colleghi, ho ordinato che si dichiari il Non expedit contenere un divieto (prohibitionem importat) Card. Monaco.?[6]

Il Non expedit e la Democrazia cristiana

[modifica | modifica wikitesto]All'interno del partito clericale italiano stava intanto nascendo una corrente che rifletteva l'azione sociale della Chiesa specie nelle campagne dove si organizzavano società cattoliche di mutuo soccorso, cooperative di consumo contadine, sindacati bianchi.

Era la nuova corrente della Democrazia Cristiana, che chiedeva che la sua azione sociale trovasse legittima rappresentanza e valido riconoscimento nel parlamento italiano. Senza politici che la difendessero l'organizzazione sociale cattolica non poteva sperare di sostenersi.

Per questi obiettivi si batterono don Romolo Murri e il sociologo ed economista Giuseppe Toniolo subito osteggiati dai cattolici veneti, dai gesuiti e dalla Curia romana. Se prima non si risolveva il problema del rapporto Chiesa-Stato, sostenevano gli intransigenti, non si poteva affrontare la questione sociale e politica.

Per i democristiani risorgeva il muro del Non expedit, che però sembrava potesse incrinarsi con l'avvento del nuovo papa Pio X (1903-1914), uomo di costumi semplici e popolari.

Ma nel 1903 compariva invece sull'Osservatore Romano una nota ufficiale così redatta: ?Siamo autorizzati a smentire le voci messe di questi giorni in giro dalla stampa cittadina e dagli altri giornali riguardo all'abolizione del Non expedit, essendo esse assolutamente prive di fondamento.?[7]

Il clericomoderatismo

[modifica | modifica wikitesto]Nel 1904 Pio X decise di sciogliere l'Opera dei Congressi dove i "sovversivi" di Romolo Murri avevano acquistato la maggioranza. Il Murri sarà sospeso a divinis nel 1907 e diventerà deputato nelle file dei radicali.

Un altro sacerdote don Luigi Sturzo, che si era distinto in Sicilia per la sua azione sociale, obbedì all'ingiunzione pontificia in attesa di tempi migliori.

Nello stesso anno la corrente moderata del clericalismo organizzata nell'Unione Elettorale Cattolica realizzò accordi preelettorali con candidati liberali moderati in maggioranza giolittiani.

Giovanni Giolitti in difficoltà dopo lo sciopero generale degli anarco sindacalisti socialisti aveva infatti deciso di ricorrere alle elezioni convinto che la parte moderata del paese avrebbe punito l'ala massimalista dei socialisti. E in quest'occasione stipulò un accordo per cui i candidati liberali avrebbero avuto il voto dei cattolici, ma si sarebbero impegnati a non appoggiare leggi che contrastassero l'interesse del Clero. Il compromesso era sintetizzato dalla formula: ?deputati cattolici no, cattolici deputati sì.?[8] Lo stesso papa Pio X si mostrava favorevole in quanto tra i due mali: accordo con i liberali e la nascita di un partito cattolico democratico, che avrebbe portato a divisioni nella Chiesa, preferiva quello per lui minore.

Non così la pensavano i cattolici democratici, che parlarono di ?prostituzione di un voto.?[9]

Giolitti e i socialisti riformisti di Filippo Turati conseguirono una chiara vittoria elettorale, ma l'ingresso dei cattolici aveva prodotto un'accentuazione in senso conservatore della politica italiana, quando lo stesso partito liberale avrebbe dovuto invece uscire dal suo moderatismo che non soddisfaceva più le classi contrapposte che si andavano viepiù estremizzando.

Le difficoltà di governo con i socialisti, dopo l'impresa coloniale in Libia, spinsero Giolitti a ricercare un nuovo accordo con i cattolici con il Patto Gentiloni del 1912.

Vincenzo Ottorino Gentiloni (1865-1916) propose ai candidati del "Partito Liberale" se avessero voluto il sostegno dei votanti cattolici di sottoscrivere i seguenti sette punti programmatici:

- difesa delle congregazioni religiose,

- difesa della scuola privata,

- difesa dell'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche,

- difesa dell'unità della famiglia,

- difesa del "diritto di parità alle organizzazioni economiche e sociali, indipendentemente dai principi sociali e religiosi ai quali esse s'ispirino",

- salvaguardia di una migliore applicazione dei principi di giustizia nei rapporti sociali,

- conservazione e rinvigorimento “delle forze economiche e morali del paese”, per un incremento dell'influenza italiana in campo internazionale.[10]

Alle Elezioni politiche italiane del 1913, le prime in Italia a suffragio universale maschile, il Partito Liberale ottenne una schiacciante vittoria con il 51 % dei voti e 260 eletti e di questi ben 228 avevano sottoscritto i sette punti programmatici desiderati dai cattolici.

Il clericofascismo

[modifica | modifica wikitesto]

Dopo il sanguinoso intervallo della guerra mondiale, dove il cattolicesimo schierato con i neutralisti aveva apertamente espresso con papa Benedetto XV (1914-1922) la sua condanna per l'"inutile strage", nella crisi degli anni 1919 – 1922 dapprima l'Unione nazionale di Carlo Ottavio Cornaggia Medici (1919), poi il Centro Nazionale Italiano di Paolo Mattei-Gentili (1924) ed Egilberto Martire, provocarono scissioni nel Partito Popolare Italiano fondato da Don Sturzo nel 1919.

Il partito che nello stesso anno aveva ottenuto un buon successo alle elezioni, nasceva minato al suo interno per la eterogeneità delle posizioni, e all'esterno per la diffidenza di Pio XI (1922-1939) e della gerarchia.

Era quindi inevitabile quella scissione nel 1923 che portò una parte del partito all'opposizione al fascismo mentre l'altra, i clericofascisti, s'illudevano, collaborando con il regime, di condizionarlo.

Inizialmente benvisti da Mussolini, i clericofascisti vennero ben presto emarginati sia dal fascismo che dalla stessa Chiesa, salvo la concessione di un qualche ruolo diplomatico per la soluzione della questione romana con i Patti Lateranensi del 1929.

I cattolici e il fascismo

[modifica | modifica wikitesto]Con i Patti Lateranensi sembrò acquietarsi lo scontro tra Chiesa e Stato rappresentato dal regime fascista che colse un vasto consenso popolare dalla pacificazione con la chiesa cattolica.

Ma la matrice anarchica e socialista di Mussolini rendeva poco affidabile quella politica di ?buon vicinato? che i cattolici si auguravano.

I primi dissensi emersero nel 1931 quando il fascismo chiese la chiusura dell'Azione Cattolica, rilanciata invece da papa Pio XI come forza organizzata di presenza nella società.

L'alleanza di Mussolini con il Nazismo pagano e l'emanazione delle leggi razziali del 1938 resero sempre più difficili i rapporti con il regime fascista.

Il clericalismo nel secondo dopoguerra

[modifica | modifica wikitesto]

Eletto nel 1939 a pochi mesi dallo scoppio della seconda guerra mondiale, papa Pio XII (1939-1958) passò da una dichiarata neutralità a un'adesione sempre più accentuata alle potenze occidentali e a una condanna sempre più esplicita dei fascismi e della Russia sovietica, pur rinunciando a clamorosi atti di denuncia.

Finita la guerra, per il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la Chiesa appoggiava apertamente la causa monarchica trasformando l'alternativa tra monarchia e repubblica in quella tra cristianesimo e comunismo. Il 1o giugno 1946, il giorno precedente il referendum, lo stesso papa Pio XII, rivolse un appello agli Italiani: senza accennare esplicitamente alla monarchia o repubblica invitò i votanti perché scegliessero tra il materialismo e il cristianesimo, tra i sostenitori e i nemici della civiltà cristiana.[11] Considerato che nella campagna elettorale il fronte repubblicano annoverava in prima linea i partiti marxisti materialisti, sarebbe stato difficile fraintendere il senso di questo appello papale.

Nel secondo dopoguerra Pio XII promosse un piano di grande mobilitazione dei cattolici riformando l'Azione Cattolica e sostenendo l'azione mediatica del "Movimento per un mondo migliore " di padre Riccardo Lombardi e di Luigi Gedda, cattolico intransigente, fondatore alla vigilia delle elezioni del 1948 dei Comitati Civici a sostegno della Democrazia Cristiana contro il Partito Comunista Italiano. Gli iscritti al PCI furono scomunicati da Pio XII nel 1949.

Suoi i ripetuti tentativi di dirigere la politica italiana come attestano lettere del Pontefice, timoroso per l'elezione (1952) di un sindaco comunista a Roma, dirette al Presidente del consiglio Alcide De Gasperi per indurlo a formare un'alleanza politica in funzione anticomunista con il Movimento Sociale Italiano. De Gasperi si batté invece, nei limiti delle sue convinzioni cattoliche e delle opportunità politiche, per l'aconfessionalità dello Stato contenendo le spinte clericali della destra cattolica e dell'Azione Cattolica di Luigi Gedda.

Il pontificato di Giovanni XXIII (1958-1963) segnò una svolta nelle posizioni del Clero rispetto alla politica in Italia, e lo stesso Concilio Vaticano II fu espressione di questo nuovo spirito di "aggiornamento" che animava la Chiesa cattolica. In quegli anni la formazione di un governo di centro-sinistra non venne infatti ostacolata dalle gerarchie ecclesiastiche.

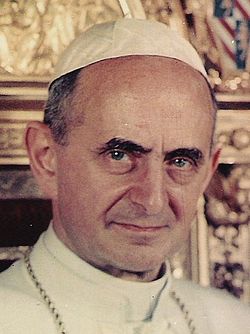

Anche il pontificato di papa Paolo VI (1963-1978) fu improntato ad uno spirito innovatore, sebbene per alcuni aspetti venissero tenute in considerazione istanze conservatrici che già avevano animato il dibattito nel Concilio. Paolo VI riformò la Curia romana introducendovi prelati da tutto il mondo, volle la riforma liturgica, introdusse la collegialità episcopale con il Sinodo dei vescovi; interrompendo una lunga tradizione, compì alcuni viaggi all'estero, trasformò il Sant'Uffizio, abolì l'Indice dei libri proibiti.

Durante il suo pontificato, L'Azione Cattolica guidata da Vittorio Bachelet compì la "scelta religiosa", che segnava la fine del collateralismo dell'associazione alla politica della Democrazia Cristiana. Contemporaneamente, però, l'Azione Cattolica smise di essere l'unica associazione laicale in Italia: in un periodo di fioritura di diversi movimenti ecclesiali, nel 1969 viene fondata da don Luigi Giussani Comunione e Liberazione, caratterizzata da un forte senso di appartenenza reciproca e da una religiosità neointransigente e di impegno sociale (Compagnia delle Opere) e di influsso sulla vita politica. La contrapposizione tra lo stile associativo dell'Azione Cattolica e quello di Comunione e Liberazione avrebbe segnato per i decenni a venire l'associazionismo cattolico del Paese.

Nel corso del pontificato di Paolo VI fu introdotto in Italia l'istituto del divorzio (1970) fortemente contrastato dai cattolici, che promossero il successivo referendum abrogativo del 1974 ma ne risultarono sconfitti; nel 1978 fu anche approvata, nonostante le ripetute condanne del Clero, l'interruzione volontaria di gravidanza. Anche in questo caso, il successivo ricorso al referendum non sortì gli effetti sperati dai promotori di parte cattolica.

Nello stesso 1978, l'elezione di Giovanni Paolo II, primo papa non italiano dopo molti secoli, determina il progressivo attenuarsi dell'attenzione del pontefice alle vicende politiche dell'Italia, sebbene dal 1985 la Conferenza Episcopale Italiana, sotto la guida del card. Camillo Ruini rivolgesse attenzioni crescenti alla politica e alla società italiane. La fine della Guerra Fredda in campo internazionale (1989-1991) e gli avvenimenti di Tangentopoli (1992) mutarono in pochi anni il panorama politico italiano. La stessa Democrazia Cristiana fu sciolta nel 1993: venne così meno il punto di riferimento dei cattolici nella vita politica italiana. Negli anni successivi, pertanto, il Clero avviò un atteggiamento di dialogo con partiti politici sia conservatori sia progressisti, influenzando significativamente entrambi gli schieramenti. Secondo gli osservatori più critici, tale atteggiamento ha assunto talvolta modi vicini a quelli propri dei gruppi di pressione.

Un clericalismo nuovo?

[modifica | modifica wikitesto]In ambiente cattolico il termine "clericale" designa la posizione di coloro che tendono a ridurre al minimo la partecipazione attiva dei laici all'esercizio spirituale del Clero.

Ma al di là dei termini del dibattito politico e religioso, per cui si preferisce parlare di "teodem" e "teocon" contrapposti a "laicisti", sembra essere in atto uno scontro tra clericali e anticlericali, considerati, come portatori di un'ideologia relativista, materialista, con l'obiettivo di cancellare o ridurre il ruolo della religione nella vita sociale.

Dal punto di vista dei laici, tuttavia, questo scontro si manifesta come un tentativo della Chiesa di imporre, attraverso una strategia di comunicazione e di lobbying, i suoi valori anche a coloro che professano fedi diverse o non credono affatto. Costoro comunque, nell'interpretazione della Chiesa, condividono gli universali principii umani che vanno salvaguardati al di là delle proprie convinzioni religiose o laiche.

La contrapposizione non verte più, come in un lontano passato, sulla partecipazione o meno dei cattolici alla vita politica, ma su temi sociali di rilevanza etica, riguardo ai quali, secondo gli esponenti del clericalismo, i cattolici devono battersi per difenderne gli aspetti umani e cristiani.

Una questione oggi dibattuta è sul significato da attribuire al termine "ingerenza".

La gerarchia cattolica rivendica alla Chiesa, depositaria della tradizione apostolica, il diritto-dovere, secondo la sua funzione, di guidare i fedeli, e di predicare i principi morali, che i cattolici devono seguire.

I sostenitori dell'ingerenza del Clero nella vita politica e morale dei cittadini rifiutano l'accusa di clericalismo ed anzi accusano di "laicismo" (ritengono infatti che si possa distinguere fino alla contrapposizione tra laicità e laicismo) chi sostiene posizioni opposte.

Cosicché, quando, ad esempio, la gerarchia ecclesiastica si pronuncia sulla fecondazione medicalmente assistita e sulla ricerca scientifica sulle cellule staminali, afferma di farlo da posizioni "laiche" poiché difende il valore della vita (che del resto non è negato neppure dai laici) ritenendolo un valore non solo cristiano, ma umano. Per questo essa giudica legittimo avvalersi di cattolici impegnati nella vita politica, che sostengano non solo le posizioni della Chiesa cattolica, ma anche i principi laici della dignità umana.

D'altra parte i laici, non solo rivendicano il diritto di legiferare su questi temi connessi a valori etici, ma obiettano di voler lasciare libera scelta ai cittadini, in nome della loro libertà di coscienza, se aderire o meno alle opportunità che offre la legge.

Secondo questa posizione, il Clero non ha l'obbligo di astenersi, secondo la sua missione, da tutti quei pronunciamenti che abbiano significato religioso e morale ma da quelli che vogliano incidere sulle decisioni politiche; il che appare al Clero stesso una negazione della propria libertà di parola e di espressione.

In questo senso gli esponenti più propriamente laici sottolineano che lo Stato italiano è costituzionalmente uno Stato non confessionale, come afferma chiaramente il combinato disposto degli art.7 e 8 della Costituzione.

Laicità e clericalismo in Italia nel XXI secolo

[modifica | modifica wikitesto]Sui rapporti tra Stato e Clero può servire a chiarire il problema quanto ha lasciato scritto nel febbraio 2001 Pietro Scoppola, storico, docente e politico italiano, uno dei principali esponenti italiani del cattolicesimo democratico.

?La Chiesa sembra porsi di fronte allo Stato e alle forze politiche italiane come un altro Stato e un'altra forza politica; l'immagine stessa della Chiesa risulta appiattita sulle logiche dello scambio, impoverita di ogni slancio profetico, lontana dal compito di offrire a una società inquieta e per tanti aspetti lacerata, motivi di fiducia, di speranza, di coesione.

Le responsabilità del laicato cattolico sono del tutto ignorate. La sorpresa e il disorientamento sono forti per tutti i cattolici che hanno assorbito la lezione del Concilio Vaticano II su una Chiesa popolo di Dio nella quale il ruolo della gerarchia non cancella ma anzi è al servizio di un laicato che ha proprie e specifiche responsabilità. Tra queste vi è proprio quella di tradurre nel concreto della vita politica e della legislazione di uno Stato democratico esigenze e valori di cui la coscienza cattolica è portatrice.

è legittimo e doveroso per tutti i cittadini, e perciò anche per i cattolici, contribuire a far sì che le leggi dello Stato siano ispirate ai propri convincimenti ma questo diritto dovere non è la stessa cosa che esigere una piena identità tra i propri valori e la legge.

è in questa complessa dinamica che si esprime l'urgente esigenza della formazione del laicato cattolico alle responsabilità della democrazia affinché smetta di accadere che i cattolici italiani continuino a esser trattati come "il giardino della Chiesa"?[12]

Note

[modifica | modifica wikitesto]- ^ Maurizio Tagliaferri,L'Unità cattolica: studio di una mentalità, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1993, pp.12 e sgg.

- ^ Cfr. in un opuscolo pubblicato dagli eredi Margotti: Il teologo Sacerdote Giacomo Margotti. Note biografiche, IV articoli riguardanti il "Né eletti né elettori" e il Non expedit pubblicati nei giornali "L'Armonia" e "L'unità cattolica" dall'anno 1857 all'anno 1886, Sanremo 1907

- ^ Discorsi di Cavour nel primo Parlamento italiano in: C.Cavour ,Libera Chiesa in libero Stato a cura di F.Ruffini e M. Pirani, Editore: Il Nuovo Melangolo 2001

- ^ David I. Kertzer, Prigioniero del Vaticano, Rizzoli - Collana: Storica / Saggistica, Anno 2005

- ^ G. De Rosa, Storia del movimento cattolico in Italia. Dalla restaurazione all'età giolittiana, vol. 1, Bari, 1966, p. 99; C. Marongiu Bonaiuti, Non expedit: storia di una politica 1866-1919, Milano, 1991, p. 12. Secondo Marongiu questo giuramento avrebbe permesso a un eletto di diventare deputato ma nello stesso tempo ne avrebbe segnato la fine della carriera parlamentare in quanto giuridicamente contrario allo Statuto e politicamente inaccettabile dal Parlamento.

- ^ M. Casella, Alla scoperta della religiosità nell'Italia meridionale, Rubbettino Editore srl, 2005, p. 40

- ^ M. Tagliaverri, op. cit., p. 100

- ^ D. Secco Suardo, I cattolici intransigenti, Brescia, 1962, p. 123

- ^ P. Castagnetti, I cattolici democratici nella vita nazionale, Rubbettino Editore srl, 2006 p. 40

- ^ Clemente Galligani, Eresia e ortodossia: dal Medioevo ai giorni nostri, Armando Editore, 2003 p.52

- ^ "Allocuzione al S. Collegio sulla condizioni presenti nel mondo e della Chiesa" in F. Catalano, Una difficile democrazia; Italia 1943-48, Firenze-Messina, Casa Editrice D'Anna, p. 808.

- ^ in E.Scalfari, Una Chiesa che scambia il sacro col profano, in La Repubblica, 13 gennaio 2008

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]- B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, 1929 (nuova edizione Adelphi 1991)

- G. Carocci. Storia d'Italia dall'Unità ad oggi. Milano, 1975

- M. Casella, Alla scoperta della religiosità nell'Italia meridionale, Rubbettino Editore, 2005 ISBN 88-498-1377-5

- P.Castagnetti, I cattolici democratici nella vita nazionale, Rubbettino Editore srl, 2006 ISBN 88-498-1565-4

- F. Catalano, Una difficile democrazia; Italia 1943-48, Firenze-Messina, Casa Editrice D'Anna

- A.C. Jemolo. Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni. Torino, 1955

- Nuova Antologia, 1, IX, 1904

- G. De Rosa. Il Partito Popolare Italiano. Bari, 1974.

- H. De Sauclières, Il Risorgimento contro la Chiesa e il Sud. Intrighi, crimini e menzogne dei piemontesi. Controcorrente, Napoli, 2003. ISBN 978-88-89015-03-2

- R. Aubert; L.J. Rogier; M.D. Knowles. Nuova storia della Chiesa. Torino, 1970-77

- H. Jedin (a cura di). Storia della Chiesa. Milano, 1975-80

- J. Delumeau e F.Bolgiani (a cura di). Storia vissuta del popolo cristiano. Torino, 1985

- P. Scoppola. La proposta politica di De Gasperi. Bologna, 1977

- A. Riccardi (a cura di). Pio XII. Bari-Roma, 1984

- M. Tagliaferri, L'unità cattolica: studio di una mentalità, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1993 ISBN 88-7652-665-X

- D. Secco Suardo, I cattolici intransigenti, Brescia 1962

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto] Wikiquote contiene citazioni sul clericalismo

Wikiquote contiene citazioni sul clericalismo Wikizionario contiene il lemma di dizionario ?clericalismo?

Wikizionario contiene il lemma di dizionario ?clericalismo? Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su clericalismo

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su clericalismo

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]- clericalismo, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010.

- (EN) clericalism, su Enciclopedia Britannica, Encyclop?dia Britannica, Inc.

- sul partito cattolico belga, su erasmo.it.

- sul clericalismo e il "non expedit", su pbmstoria.it. URL consultato il 23 dicembre 2006 (archiviato dall'url originale il 12 maggio 2006).

- definizione del clericalismo, su sapere.it. URL consultato il 28 dicembre 2006 (archiviato dall'url originale il 13 ottobre 2007).

| Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 34884 · LCCN (EN) sh85026985 · BNE (ES) XX548982 (data) · BNF (FR) cb122371173 (data) · J9U (EN, HE) 987007283941405171 |

|---|